El silbatazo final y el eco de la palabra “inmoral”

El

estadio todavía temblaba cuando el árbitro señaló el final. El entrenador no

levantó los brazos de inmediato. Miró primero al portero que había iniciado el

partido… y luego al que lo había terminado. Dos rostros, una misma medalla. A

su alrededor, la celebración era un río de abrazos; dentro de él, el triunfo

era una mezcla más compleja: alivio, orgullo, cansancio, gratitud… y una sombra

de anticipación.

Porque

en el fútbol, la victoria no siempre apaga el fuego: a veces lo alimenta.

En

el túnel hacia los vestidores, un asistente le susurró: “Ya salió… ya lo dijo”.

En la pantalla del teléfono apareció el titular: “Falta de ética y moral:

cambiar de portero al inicio es una traición”. El periodista lo había dicho

con la seguridad de quien confunde certeza con verdad. Y lo había dicho fuerte,

para que doliera.

El

entrenador respiró lento. Recordó una idea antigua de Viktor Frankl: “Entre

el estímulo y la respuesta hay un espacio”. En ese espacio —pensó— se juega

más que un campeonato; se juega el carácter.

En

el vestidor, la música competía con los gritos. El entrenador pidió bajar el

volumen un instante. No por autoridad: por cuidado.

—Hoy

ganamos —dijo—. Y hoy también vamos a sentir muchas cosas. Está permitido. Pero

que nadie se quede solo con lo primero que le explote por dentro.

Había

aprendido, con años de cancha, que la emoción no es un error del sistema.

Richard Lazarus lo explicó con claridad: la emoción nace de cómo interpretamos

lo que ocurre, de la evaluación que hacemos de la situación. El periodista

interpretaba “cambio de portero” como “deslealtad”. El entrenador lo

interpretaba como “ajuste táctico”, “lectura del rival”, “decisión de alto

rendimiento”. Dos narrativas peleando por dominar el significado.

Y

el significado —no el hecho— es lo que enciende o calma el corazón.

Algunas

miradas se clavaron en el portero suplente, el que empezó. No estaba triste;

estaba quieto, que es otra forma de estar triste. El otro portero, el que cerró

el partido, sostenía la euforia con cuidado, como quien carga algo frágil.

El

entrenador caminó hacia el primero. —Esto no fue un juicio sobre tu valor —le

dijo en voz baja—. Fue una decisión sobre el momento. Tu trabajo fue digno. Tu

mente, también. Aquí estaba el punto ético real, el que rara vez cabe en un

titular: la ética no solo es “lo que decides”, sino cómo lo decides y cómo

lo sostienes con los involucrados. Carl Rogers llamaría a eso respeto

incondicional a la persona. Y en deporte, ese respeto se demuestra con

conversaciones difíciles, no con frases bonitas.

La

entrevista de prensa fue un escenario distinto: menos sudor y más juicio. El

periodista levantó la mano con esa precisión de quien ya tiene la sentencia y

solo busca el micrófono.

Aquí

entraba James Gross, con su modelo de regulación emocional: no se trata de “no

sentir”, sino de manejar cuándo, cómo y para qué expresamos lo que

sentimos. El periodista había expresado su emoción como condena moral. El

entrenador estaba intentando expresarla como conversación.

—Mire

—dijo—, yo también he estado equivocado antes. No me creo infalible. Pero

llamar “inmoral” a una decisión técnica sin conocer el contexto es una falta de

precisión. Y en comunicación, la precisión es un deber. No lo dijo como ataque.

Lo dijo como límite.

Esa

noche, ya sin cámaras, el entrenador reunió al grupo en círculo. No habló de

táctica. Habló de lo que queda cuando se apaga la luz: la emoción

postcompetencia.

—Hoy

el cuerpo sigue en modo guerra —explicó—. Mañana tal vez venga el vacío.

Pasado, la crítica. Quiero que lo sepan para que no se sorprendan.

Les

propuso tres acuerdos simples:

- Nombrar

la emoción sin vergüenza.

“Estoy eufórico”, “estoy dolido”, “estoy confundido”. Ponerle nombre

reduce su dominio.

- Separar

persona de decisión.

“El cambio no define tu identidad”. (Aquí resonaba Bandura: la

autoeficacia se protege cuando la evaluación es específica y no global.)

- Hacer

una reparación inmediata.

No esperar a que el resentimiento crezca. Una conversación hoy vale más

que mil explicaciones en redes mañana.

Luego

pidió la palabra al portero que inició. El jugador tragó saliva.

—Me

dolió —dijo—. Pero cuando entró mi compañero, yo le dije: “Hoy somos dos manos

del mismo equipo”.

Eso

era madurez emocional en estado puro: sentir la herida sin convertirla en

venganza.

El

entrenador asintió.

—Eso

—dijo— es campeonato. Lo otro es trofeo.

El

entrenador no celebró esa media disculpa. Solo pensó que la mayor victoria de

un líder no es ganar finales; es evitar que la crítica lo convierta en alguien

que no reconoce.

Porque

el manejo de emociones después de una competencia importante no consiste en

posar de invencible. Consiste en integrar: alegría con humildad, orgullo

con gratitud, dolor con aprendizaje, crítica con serenidad. Y, sobre todo,

consiste en recordar que la autoridad no se demuestra gritando más fuerte, sino

sosteniendo mejor el vínculo.

Conclusiones

- El

día después del campeonato es emocionalmente más peligroso que el partido

mismo: la euforia

eleva la reactividad y reduce el autocontrol; por eso, el entrenador debe

proteger al grupo del “impulso” (responder desde la rabia, la burla o la

humillación).

- Confundir

una decisión técnica con un juicio moral es una escalada innecesaria: llamar “falta de ética y moral” a

un ajuste deportivo convierte un debate táctico en una condena

identitaria, y eso suele activar defensividad, polarización y daño

reputacional.

- La

ética del liderazgo se juega en el “cómo” se sostiene la decisión: explicar, cuidar el vínculo, y

diferenciar “tu valor” de “tu rol hoy” evita que el vestidor se fracture;

la decisión puede ser discutible, pero el respeto no es negociable.

- La

regulación emocional efectiva es límite + respeto: no se trata de “aguantar” la

crítica ni de atacar al crítico, sino de poner fronteras claras (no

aceptar descalificaciones personales) sin perder compostura ni humanidad.

- La

comunicación deportiva tiene deber de precisión: el periodismo crítico es valioso,

pero cuando se convierte en juicio moral absoluto sin contexto, pierde

capacidad de análisis y gana capacidad de incendio.

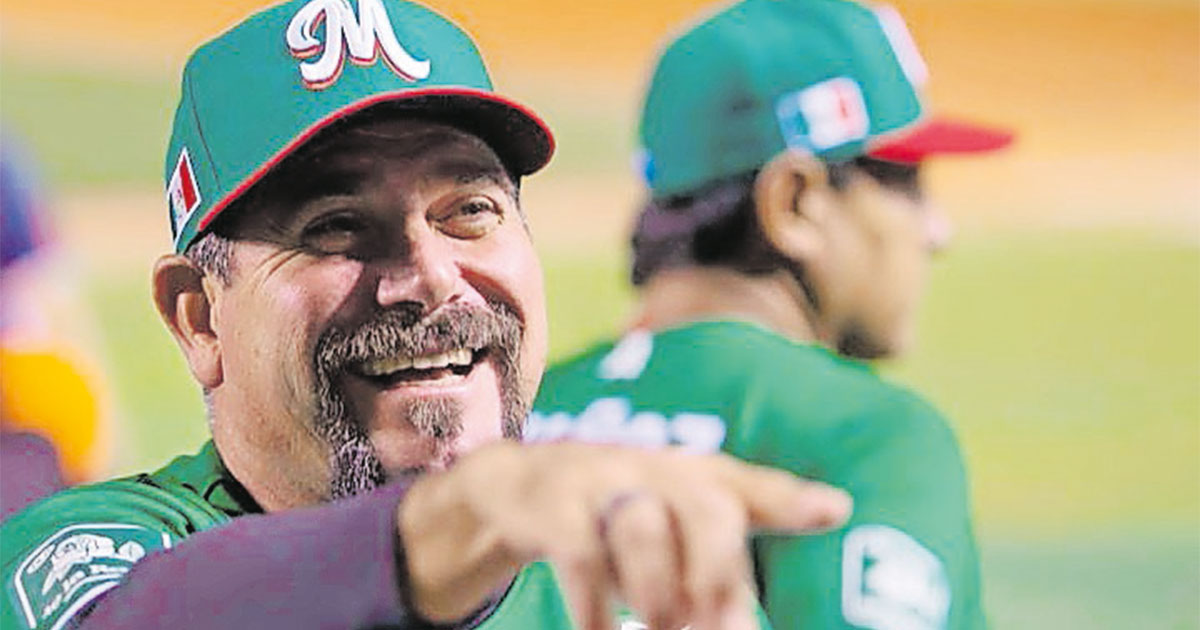

- Aplicación

directa al caso (solo anotación):

tras el bicampeonato de Toluca en el Apertura 2025, el

entrenador Antonio “Turco” Mohamed quedó en el centro de la

polémica por cambiar de portero y el periodista David Faitelson

lo calificó públicamente como un acto “sin ética y moral”; Mohamed

respondió señalando que esa etiqueta estaba “desubicada” y pidió una

disculpa, lo que escaló a un altercado posterior en el entorno mediático.

:quality(75)/media/pictures/2025/09/24/3386388.jpg)